昌宁县在推进乡村振兴和作风革命、效能革命中,依托全县124个村(社区)党组织,创新载体,探索出“五组一联”模式,将党员干部主动服务群众的力量凝聚起来,打通了联系服务群众的“最后一公里”。

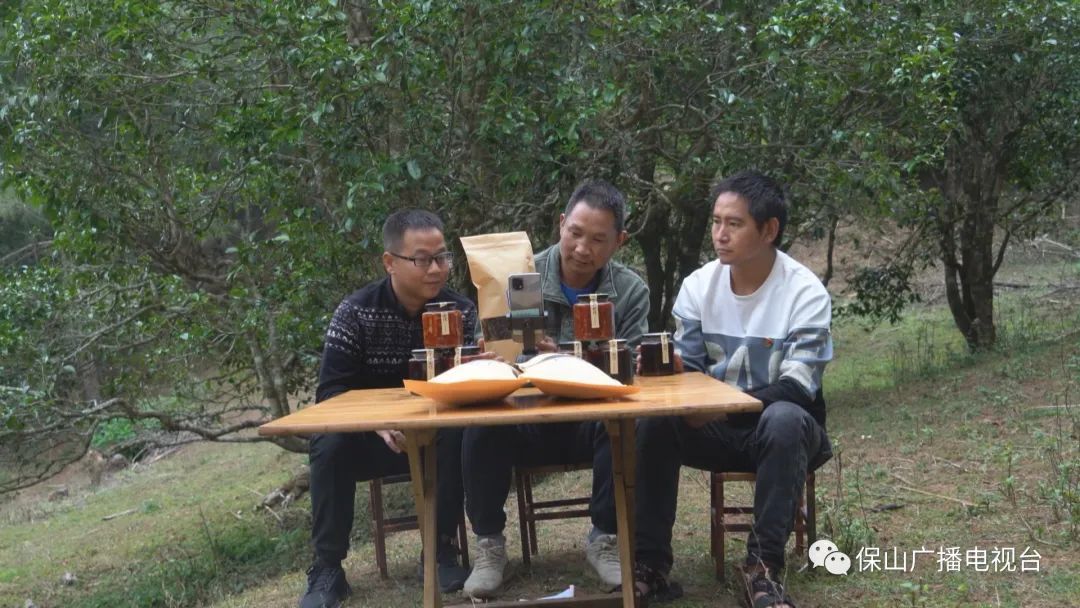

“今天给你们带来了两个产品,一个是我们的古树茶......”“这就是我们的土蜂蜜,产自于深山老林,纯生态,数量不多,喜欢的赶快下单……”这几天,正是古树茶和蜂蜜上市的季节,在漭水镇沿江村的古茶林里,村党总支“五组一联”致富帮带组成员禹琯氡和几位年轻人,正在利用网络直播,帮助群众销售农特产品。

昌宁县漭水镇沿江村村民于永侯介绍说:“以前我们的农产品要运到镇上或者县城去卖,要消耗一笔油钱还耽误工时,自从党员挂联我们搞直播带货以后,在家就卖了。”

按照“五组一联”工作要求,致富帮带组成员禹琯氡共联系了6户群众,为了帮助大家销售农特产品,禹琯氡主动组建党员直播团队,在网上销售古树茶、蜂蜜等农特产品。他介绍说:“我们直播几次已经卖掉了好多产品,帮他们增收了2万至3万元。”

“村党总支依托‘五组一联’工作模式,除了年老体弱、患病残疾等党员外,所有党员作为‘党员联系服务群众’参与主体,上联支部、下联群众,每名党员联系6户左右群众。”昌宁县漭水镇沿江村党总支书记禹光德介绍。

“五组一联”模式是昌宁县围绕乡村振兴战略和推动作风革命加强效能建设的生动实践,在全县推行由村(社区)党组织牵头,成立产业振兴组、环境提升组、文明新风组、综合治理组、致富帮带组5个工作组,实行1名党员挂联多户群众的模式,旨在让党员干部在一线担当,让成效在一线检验,真正打通联系服务群众“最后一公里”,最终让群众得到实惠。

随着“五组一联”模式的推广,耈街乡挖沙村在村内推行一年一大评,一季一小评的“最美庭院”评比和“花园、菜园、果园”三园建设,在村内打造乡愁文化、农耕文化体验点和“幸福示范路”,将挖沙村建成了省级文明村。

昌宁县耈街乡挖沙村党总支书记商智介绍说:“自从采用‘五组一联’,群众参与村寨规划治理的积极性高了,达到了‘一呼百应’的效果。在‘遇事大家一起商量,共同解决’的氛围中,党员干部主动服务群众的意识提高了,干群关系也越来越融洽。”

乡村振兴的关键是产业振兴,近年来,温泉镇在“五组一联”模式基础上,积极探索推行“1+10+N”模式,在全镇范围内组建了10支由茶叶大户和致富带头人组成的产业振兴组,为茶农茶企提供便捷化、优质化服务。

昌宁县温泉镇镇长杨白玲说:“‘五组一联’带来的最大变化,就是组织根基、群众基础变得更加牢固,党员干部作风更加扎实,服务水平不断提升,群众满意度也有了很大的提升。”

“五组一联”模式实施以来,昌宁县累计组建工作组711个,全县基本实现了“产业振兴互帮,环境提升互促,文明新风互育,综合治理互管,致富帮带互助,党员群众互联”的目标。目前,全县8709名农村党员挂联83602名群众,共开展政策宣传2058场次,为群众办实事727件次,全县124个村(社区)实现“五组一联”全覆盖。

昌宁县委组织部副部长龚毅明表示:“下一步,我们将结合作风革命、效能革命,继续推进‘五组一联’在全县走深走实,让干部主动服务群众、转变工作作风、提升效能建设、推进乡村振兴的力量凝聚起来,让‘五组一联’模式成为作风建设的‘助推器’,干群关系的‘连心桥’,基层治理的‘金钥匙’,群众增收的‘致富宝’。”